앞잡이 길잡이 [그림책 읽기+] 시각 언어를 고려하지 않은 번역

페이지 정보

작성자본문

김혜진 일러스트레이터

그저 내 눈에 예뻐 보이는 그림들이 당장은 좋아 보일 수 있습니다. 실제로 대부분의 사람들이 예쁜 것에 마음을 쉽게 빼앗긴다고 합니다. 하지만 그림책을 고를 때에도 그런 식이면 곤란합니다. 이야기에 적합한 일러스트레이션인가 아닌가에 주목하여 그림책을 봐야 합니다. 그림책 작가들의 부단한 노력, 예민하고 섬세한 편집자의 가공도 중요하지만 진짜를 가려내는 독자들의 안목도 중요하기 때문입니다.

이번에는 너무 친절한 그림책 번역 때문에 전혀 다른 방식으로 읽히고 이해되는 그림책 몇 권에 대해 이야기할까 합니다. 그림에 대한 이해가 안 된 상태로 번역되어 들어와 수모를 당하는 책들이 있습니다. 아예 내용을 앞질러 설명해 버리는 경우도 있지요. 어떤 면에서 그것은 최종 선택의 문제였을 수도 있습니다. ‘이 책을 어떤 방법으로 홍보해야 할까’, 혹은 ‘글에 설명이 너무 없는 건 아닐까’ 등 역자나 편집자가 지레 짐작하여 아예 그림을 읽어 주다시피 하는 경우도 있습니다. 이것은 비단 번역서의 문제가 아닙니다. 모두가 그런 것은 아니지만 우리 그림책 몇 권의 글과 그림의 관계만 보아도 알 수 있는 문제입니다.

이번에는 너무 친절한 그림책 번역 때문에 전혀 다른 방식으로 읽히고 이해되는 그림책 몇 권에 대해 이야기할까 합니다. 그림에 대한 이해가 안 된 상태로 번역되어 들어와 수모를 당하는 책들이 있습니다. 아예 내용을 앞질러 설명해 버리는 경우도 있지요. 어떤 면에서 그것은 최종 선택의 문제였을 수도 있습니다. ‘이 책을 어떤 방법으로 홍보해야 할까’, 혹은 ‘글에 설명이 너무 없는 건 아닐까’ 등 역자나 편집자가 지레 짐작하여 아예 그림을 읽어 주다시피 하는 경우도 있습니다. 이것은 비단 번역서의 문제가 아닙니다. 모두가 그런 것은 아니지만 우리 그림책 몇 권의 글과 그림의 관계만 보아도 알 수 있는 문제입니다.

원작 표지 디자인의 묘미를 살리지 못하는 번역서

브루노 무나리(Bruno Munari 1907~1998)가 1956년에 만든 그림책 『nella notte buia』는 ‘까만 밤에 무슨 일이 일어났을까?’로 번역되었습니다. 시각언어를 통한 소통방식에 집착했던 무나리는 새로운 것을 만들어 내는 일이라면 안 해 본 것이 없을 정도로 탁월한 디자이너이자 건축가, 영상 작가, 화가, 조각가였습니다. 이 그림책 역시 1956년에 만들어진 것이라 믿기 힘들 정도로 시대를 뛰어넘은 감각이 돋보입니다. 그런데 문제는 표지 디자인과 제목입니다. 표지 전면을 채운 ‘nella notte buia’는 직역하면 ‘까만 밤에’입니다.

표지를 열고 한숨 돌리며 첫 장을 넘기면 ‘작은 불빛 하나’란 글자가 노란 빛이 보이도록 뚫어 놓은 작은 구멍 옆에 있습니다. 뒤이어 ‘멀리’, ‘저 멀리’, ‘반짝’까지가 검은 종이로 인쇄한 부분입니다. 연결해볼까요? ‘까만 밤에/작은 불빛 하나/멀리/저 멀리/반짝’ 이것은 한 문장입니다. 짧은 시로 보아도 좋을 것 같습니다. 처음엔 천천히 책장을 넘기며 작은 불빛에 시선과 관심을 모으게 됩니다. 그러다 ‘멀리/저 멀리’에 와서는 글자 크기마저 작게 만들어 뭔가 아득히 멀어지는 효과를 줍니다. 혹은 까만 밤이 더 깊어 가는 시각효과도 있습니다. 그 글을 따라 한 호흡 쉬고 나면 ‘반짝’ 하고 주의를 환기시킵니다. 그리고 하나, 둘, 셋 책장을 넘기면 우리가 따라온 불빛이 아주 작은 한 마리 벌레, 반딧불이라는 사실을 알게 됩니다. 반딧불이가 나오기 전까지는 독자들이 긴장을 늦출 수 없도록 구성되어 있습니다.

브루노 무나리(Bruno Munari 1907~1998)가 1956년에 만든 그림책 『nella notte buia』는 ‘까만 밤에 무슨 일이 일어났을까?’로 번역되었습니다. 시각언어를 통한 소통방식에 집착했던 무나리는 새로운 것을 만들어 내는 일이라면 안 해 본 것이 없을 정도로 탁월한 디자이너이자 건축가, 영상 작가, 화가, 조각가였습니다. 이 그림책 역시 1956년에 만들어진 것이라 믿기 힘들 정도로 시대를 뛰어넘은 감각이 돋보입니다. 그런데 문제는 표지 디자인과 제목입니다. 표지 전면을 채운 ‘nella notte buia’는 직역하면 ‘까만 밤에’입니다.

표지를 열고 한숨 돌리며 첫 장을 넘기면 ‘작은 불빛 하나’란 글자가 노란 빛이 보이도록 뚫어 놓은 작은 구멍 옆에 있습니다. 뒤이어 ‘멀리’, ‘저 멀리’, ‘반짝’까지가 검은 종이로 인쇄한 부분입니다. 연결해볼까요? ‘까만 밤에/작은 불빛 하나/멀리/저 멀리/반짝’ 이것은 한 문장입니다. 짧은 시로 보아도 좋을 것 같습니다. 처음엔 천천히 책장을 넘기며 작은 불빛에 시선과 관심을 모으게 됩니다. 그러다 ‘멀리/저 멀리’에 와서는 글자 크기마저 작게 만들어 뭔가 아득히 멀어지는 효과를 줍니다. 혹은 까만 밤이 더 깊어 가는 시각효과도 있습니다. 그 글을 따라 한 호흡 쉬고 나면 ‘반짝’ 하고 주의를 환기시킵니다. 그리고 하나, 둘, 셋 책장을 넘기면 우리가 따라온 불빛이 아주 작은 한 마리 벌레, 반딧불이라는 사실을 알게 됩니다. 반딧불이가 나오기 전까지는 독자들이 긴장을 늦출 수 없도록 구성되어 있습니다.

그런데 번역본 표지에서는 글의 호흡과 관계없이 ‘무슨 일이 일어났을까?’를 붙여 놓았습니다. 표지디자인에서도 마찬가지입니다. 왼쪽 이미지는 이탈리아 현지에서 발행한 책의 표지입니다. ‘buia’ 글자 왼쪽에 세로로 앉힌 글자들이 보이시나요? 국내에 출간되면서 그 부분은 사라집니다. 그 글씨를 살렸어야 전체 디자인의 균형이 흐트러지지 않고 탄력이 생깁니다. 이 부분은 맨 윗줄에 쓰인 작가의 이름과 크기나 글자체로 짝을 이루고, 하단에 세로로 곧추 앉은 고양이와도 짝을 이루는 무나리 디자인의 묘미입니다. 평생 아름다움을 만들어 내는 디자인의 요소와 원리들을 연구한 ‘시각적 계몽가’ 무나리를 이해했다면 달랐을 것입니다. 시각 창작물에서 디자인의 역할은 굉장히 중요합니다.

원서와 다른 애매한 문구가 온전한 읽기를 방해하는 번역서

다음은 섣부른 광고 글이 독자들에게서 시각 언어를 읽어 볼 기회를 빼앗아버린 경우입니다. 바로 『로베르토 인노첸티의 빨간 모자』입니다. ‘빨간 모자’는 그 이야기가 갖는 상징성 때문에 수많은 작가들에게 영감을 불러일으켰고 여러 버전으로 다시 써졌습니다.

이 책은 그 내용이 포함한 주제를 표지의 시각적 장치만으로도 충분히 읽어 낼 수 있습니다. 책을 넘기는 방향 즉, 서사가 나아가는 순방향의 흐름을 무시한 채 반대쪽으로 가고 있는 여자아이가 있습니다. 아이는 빨간 후드 코트를 입었습니다. 서사에 역행하는 이미지는 그 자체만으로도 불안감을 줍니다. 표지의 배경 그림에는 물론 특히 아이가 가는 방향엔 그쪽으로 가면 안 된다는 기호들이 널려 있습니다. 그리 예민하지 않은 아이들도 감각적으로 위험 요소들을 알아챌 수가 있습니다. 누구라도 그쪽으로 가선 안 되겠다고 생각할 수 있게 만드는 장면입니다. 이런 위험 요소에 대한 경고는 본문이 시작하면 더 많이 등장합니다. 분명 계단을 내려가는 장면이지만 마치 거꾸로 올라가는 것처럼 보이게 그려놓은 것, 횡단보도를 지나가는데 아래쪽이나 오른쪽이 아닌 왼쪽 위로 치우친 곳을 향해가는 것 등입니다. 계단에서도, 횡단보도에서도 순방향이 아니라 역방향으로 가고 있는 그 아이를 보면 독자는 마음이 조여듭니다. 원서의 뒤표지에 는 “Draw close, children, and I will weave you a tale.” 독자들에게 결말을 열어 놓습니다. 이 책의 가치가 여기서 드러납니다. 문제는 우리말로 번역된 책 뒤표지의 광고 글입니다. 앞서 밝힌 문구 대신 인쇄된 ‘아동 성폭력에 경종을 울리는 현대판 빨간 모자 이야기’라는 글귀는 누구를 위한 것인지 알 수 없습니다. 이런 방식은 아이들에게서 그림책을 제대로 읽을 기회를 박탈하고, 부모의 불안을 마케팅 수단으로 이용하는 것 이외에 아무것도 아닙니다. 이런 현상은 현재 한국 아동 출판 전반의 분위기와 다르지 않습니다.

다음은 섣부른 광고 글이 독자들에게서 시각 언어를 읽어 볼 기회를 빼앗아버린 경우입니다. 바로 『로베르토 인노첸티의 빨간 모자』입니다. ‘빨간 모자’는 그 이야기가 갖는 상징성 때문에 수많은 작가들에게 영감을 불러일으켰고 여러 버전으로 다시 써졌습니다.

이 책은 그 내용이 포함한 주제를 표지의 시각적 장치만으로도 충분히 읽어 낼 수 있습니다. 책을 넘기는 방향 즉, 서사가 나아가는 순방향의 흐름을 무시한 채 반대쪽으로 가고 있는 여자아이가 있습니다. 아이는 빨간 후드 코트를 입었습니다. 서사에 역행하는 이미지는 그 자체만으로도 불안감을 줍니다. 표지의 배경 그림에는 물론 특히 아이가 가는 방향엔 그쪽으로 가면 안 된다는 기호들이 널려 있습니다. 그리 예민하지 않은 아이들도 감각적으로 위험 요소들을 알아챌 수가 있습니다. 누구라도 그쪽으로 가선 안 되겠다고 생각할 수 있게 만드는 장면입니다. 이런 위험 요소에 대한 경고는 본문이 시작하면 더 많이 등장합니다. 분명 계단을 내려가는 장면이지만 마치 거꾸로 올라가는 것처럼 보이게 그려놓은 것, 횡단보도를 지나가는데 아래쪽이나 오른쪽이 아닌 왼쪽 위로 치우친 곳을 향해가는 것 등입니다. 계단에서도, 횡단보도에서도 순방향이 아니라 역방향으로 가고 있는 그 아이를 보면 독자는 마음이 조여듭니다. 원서의 뒤표지에 는 “Draw close, children, and I will weave you a tale.” 독자들에게 결말을 열어 놓습니다. 이 책의 가치가 여기서 드러납니다. 문제는 우리말로 번역된 책 뒤표지의 광고 글입니다. 앞서 밝힌 문구 대신 인쇄된 ‘아동 성폭력에 경종을 울리는 현대판 빨간 모자 이야기’라는 글귀는 누구를 위한 것인지 알 수 없습니다. 이런 방식은 아이들에게서 그림책을 제대로 읽을 기회를 박탈하고, 부모의 불안을 마케팅 수단으로 이용하는 것 이외에 아무것도 아닙니다. 이런 현상은 현재 한국 아동 출판 전반의 분위기와 다르지 않습니다.

역자의 해석이 아쉬운 번역서

역자 나름대로 해석하여 판단한 주제를 전면에 글로 내세움으로써 그림책 자체로 즐길 기회를 반감시킨 예도 있습니다. 알아서 읽게 될 이미지를 글로 고정함으로써 더 이상의 열린 상상은 허용하지 않은 경우입니다.

이 책은 표지에서부터 역자 나름대로 해석한 주제를 강요하고 있습니다. 바로 앞표지 상단의 붉은 글씨 “간절히 기다리는 이에게만 들리는 대답”이 그것입니다. 원서에는 그 자리에 붉은 글씨로 글과 그림 작가의 이름만 있을 뿐입니다. 원서에는 앞표지 상단의 글자색과 본문이 시작하는 면의 부표 색에 맞춰 면지를 붉은 색으로 사용했습니다. 번역서의 면지는 본문 중간에 나오는 장미색에 맞춘 색을 사용했습니다. 속을 알 수 없는 바다 위에 띄운 부표는 중요한 역할을 합니다. 망망대해에서 목표 지점을 알리기 위해 띄워놓는 부표와 책이 막 시작하려는 자리의 면지를 같은 색으로 맞춘 것은 그저 디자이너의 취향이었을까요? 면지 다음 속표지의 ‘whale’ 자리에 고래 그림이 들어가 있는 것을 지켜내지 못한 것은 한글과 영어의 글자 순서 때문이었겠지만 그 점도 아쉽습니다. 책을 보면 아이는 그림 속에서 수없이 많은 고래를 만납니다. 고래를 연상시키는 이미지들이 책 여기저기에 널려있습니다. 표지를 펼쳐 본 바로는 이미 고래를 만났을지도 모르는 일이구요. 원문에 비해 뭔가 단정적으로 강제하는 글이 아쉽습니다. 그림만 본다면 아이는 반드시 고래를 만나야겠다는 열망으로 달려 나가기보다 일상을 즐기며 혹시 만날 수도 있겠다는 작은 기대감을 가진 것으로 느껴질 뿐입니다.

역자 나름대로 해석하여 판단한 주제를 전면에 글로 내세움으로써 그림책 자체로 즐길 기회를 반감시킨 예도 있습니다. 알아서 읽게 될 이미지를 글로 고정함으로써 더 이상의 열린 상상은 허용하지 않은 경우입니다.

이 책은 표지에서부터 역자 나름대로 해석한 주제를 강요하고 있습니다. 바로 앞표지 상단의 붉은 글씨 “간절히 기다리는 이에게만 들리는 대답”이 그것입니다. 원서에는 그 자리에 붉은 글씨로 글과 그림 작가의 이름만 있을 뿐입니다. 원서에는 앞표지 상단의 글자색과 본문이 시작하는 면의 부표 색에 맞춰 면지를 붉은 색으로 사용했습니다. 번역서의 면지는 본문 중간에 나오는 장미색에 맞춘 색을 사용했습니다. 속을 알 수 없는 바다 위에 띄운 부표는 중요한 역할을 합니다. 망망대해에서 목표 지점을 알리기 위해 띄워놓는 부표와 책이 막 시작하려는 자리의 면지를 같은 색으로 맞춘 것은 그저 디자이너의 취향이었을까요? 면지 다음 속표지의 ‘whale’ 자리에 고래 그림이 들어가 있는 것을 지켜내지 못한 것은 한글과 영어의 글자 순서 때문이었겠지만 그 점도 아쉽습니다. 책을 보면 아이는 그림 속에서 수없이 많은 고래를 만납니다. 고래를 연상시키는 이미지들이 책 여기저기에 널려있습니다. 표지를 펼쳐 본 바로는 이미 고래를 만났을지도 모르는 일이구요. 원문에 비해 뭔가 단정적으로 강제하는 글이 아쉽습니다. 그림만 본다면 아이는 반드시 고래를 만나야겠다는 열망으로 달려 나가기보다 일상을 즐기며 혹시 만날 수도 있겠다는 작은 기대감을 가진 것으로 느껴질 뿐입니다.

원서에 비해 아쉬운 번역서의 인쇄

그림책에서 인쇄는 책의 질을 결정하는 중요한 요인입니다. 그림책 작가가 그림으로 독자를 설득하기 위해 사용하는 색감과 섬세한 선들이 인쇄 과정에서 제대로 살아나지 못하는 경우가 많기 때문입니다. 우리 책들도 마찬가지지만 특히 존 버닝햄 같은 작가의 그림책은 인쇄 상태가 정말 중요합니다. 우연히 보게 된 원서와 국내 출판물의 인쇄 상태를 비교하니 이전까지 이해할 수 없었던 부분이 선명하게 다가오는 것을 알 수 있었습니다. 그의 그림의 특징은 흔들리는 연필 선에 정형화되지 않은 형태, 온갖 재료를 활용한 질감이 어우러져 묘한 감정을 불러일으키는데요. 많이 좋아지긴 했으나 아직도 번역서를 원서와 비교하면 감동이 달라지는 경우가 있습니다. 존 버닝햄의 흐릿한 연필선, 색다른 질감과 선명한 색깔들이 조금씩 묻혀버린 아쉬움이 있습니다. 기회가 된다면 원서를 꼭 보시기를 권합니다. 학교도서관이라면 영어로 된 원서를 구비하는 일이 어렵지 않을 것이라 생각됩니다.

그림책에서 인쇄는 책의 질을 결정하는 중요한 요인입니다. 그림책 작가가 그림으로 독자를 설득하기 위해 사용하는 색감과 섬세한 선들이 인쇄 과정에서 제대로 살아나지 못하는 경우가 많기 때문입니다. 우리 책들도 마찬가지지만 특히 존 버닝햄 같은 작가의 그림책은 인쇄 상태가 정말 중요합니다. 우연히 보게 된 원서와 국내 출판물의 인쇄 상태를 비교하니 이전까지 이해할 수 없었던 부분이 선명하게 다가오는 것을 알 수 있었습니다. 그의 그림의 특징은 흔들리는 연필 선에 정형화되지 않은 형태, 온갖 재료를 활용한 질감이 어우러져 묘한 감정을 불러일으키는데요. 많이 좋아지긴 했으나 아직도 번역서를 원서와 비교하면 감동이 달라지는 경우가 있습니다. 존 버닝햄의 흐릿한 연필선, 색다른 질감과 선명한 색깔들이 조금씩 묻혀버린 아쉬움이 있습니다. 기회가 된다면 원서를 꼭 보시기를 권합니다. 학교도서관이라면 영어로 된 원서를 구비하는 일이 어렵지 않을 것이라 생각됩니다.

.

원서의 제목을 바꾼 번역서

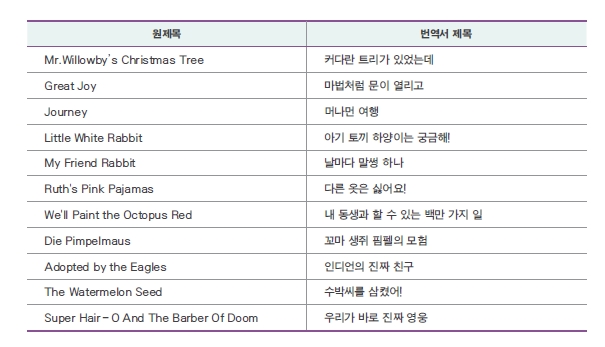

그림을 읽는 문제와 별도로 원 제목과 다르게 번역한 그림책도 많습니다. 이것은 몇몇 연구자들에 의해 논문으로도 발표되었는데요. 사실 이런 것은 그림책 그림 읽기와도 무관하지 않습니다. 오래 전에 출간된 에즈라 잭 키츠의 『휘파람을 불어요』의 경우 원제목은 ‘Whistle for Willie’입니다. 윌리는 주인공 피터의 강아지입니다. 피터가 휘파람을 내내 연습하는 이유는 휘파람으로 윌리를 부르기 위한 것이지요. 그림 곳곳에 피터와 윌리의 관계를 설명하는 장치가 재미있습니다. 친구처럼 같이 놀지만 윌리는 피터를 약간 무시하듯 합니다. 그런데 그저 ‘휘파람을 불어요’라고 번역한 까닭에 둘의 관계보다 그저 피터가 휘파람을 불게 되는지에만 관심이 집중됩니다.

최근 번역된 『용감한 달 사냥꾼』 역시 원문에는 없는 사냥꾼이란 불필요한 수식어가 붙어 있습니다. 본문 어디에도 주인공 아기사가 사냥을 한다는 이야기는 없습니다. 원 제목도 ’The boy who meets the moon’입니다. 내용은 달이 궁금했던 사람들을 대표해서 달을 만나러 가는 소년 아기사가 모험 끝에 그동안 만난 사람들이 달이었다는 것을 깨닫는 파푸아뉴기니의 전설입니다.

그림을 읽는 문제와 별도로 원 제목과 다르게 번역한 그림책도 많습니다. 이것은 몇몇 연구자들에 의해 논문으로도 발표되었는데요. 사실 이런 것은 그림책 그림 읽기와도 무관하지 않습니다. 오래 전에 출간된 에즈라 잭 키츠의 『휘파람을 불어요』의 경우 원제목은 ‘Whistle for Willie’입니다. 윌리는 주인공 피터의 강아지입니다. 피터가 휘파람을 내내 연습하는 이유는 휘파람으로 윌리를 부르기 위한 것이지요. 그림 곳곳에 피터와 윌리의 관계를 설명하는 장치가 재미있습니다. 친구처럼 같이 놀지만 윌리는 피터를 약간 무시하듯 합니다. 그런데 그저 ‘휘파람을 불어요’라고 번역한 까닭에 둘의 관계보다 그저 피터가 휘파람을 불게 되는지에만 관심이 집중됩니다.

최근 번역된 『용감한 달 사냥꾼』 역시 원문에는 없는 사냥꾼이란 불필요한 수식어가 붙어 있습니다. 본문 어디에도 주인공 아기사가 사냥을 한다는 이야기는 없습니다. 원 제목도 ’The boy who meets the moon’입니다. 내용은 달이 궁금했던 사람들을 대표해서 달을 만나러 가는 소년 아기사가 모험 끝에 그동안 만난 사람들이 달이었다는 것을 깨닫는 파푸아뉴기니의 전설입니다.

제목을 바꿔 출간하는 예는 너무 많습니다. 그것 역시 제목에 한껏 책을 설명하고 있거나 원제목과 전혀 관계없는 창작 제목이 붙여지기도 합니다.

일일이 열거하다 보면 얼마나 친절한지 모를 정도입니다. 그것이 번역가의 역량인지, 편집자의 재량인지, 영업자의 전략인지, 한국 번역 출판의 관행인지는 알 수 없습니다. 이런 지나친 설명이 필요한 걸까요? 그것이 그림책을 읽는 아이의 읽을 권리를 빼앗고 있는 것은 아닐까요?