탐방 [사서샘의 테마수필] 잡(Job) 생각

페이지 정보

작성자본문

양효숙 동두천 송내중앙중 사서. 수필가

배움 자체에 대한 수학(修學)이 늘 관심사였다. 생각의 한 편에서 똬리를 틀고 콤플렉스처럼 괴롭혔다. 이런 저런 자격증을 따려고 종종걸음 쳤던 시간들이 있었다. 배움도 한 때라고 지금은 그런 과정도 시들해졌다.

책을 읽어야 한다는 부담감도 마찬가지다. 시간이 나면 배우고 읽는 게 아니라 시간을 내야 해결된다. 생각이 바뀌자 일에 진전이 있다. 읽고 싶은 책을 밥상 위에 늘어놓고 읽는 재미가 뭔지 알기 전까지 그런 과정이 필요했던 모양이다. 밥상 앞에서 내 욕구 읽기가 병행된다. 먹고 싶은 음식과 읽고 싶은 책을 차려서 먹고 맛보는 재미가 있다. 혼자 밥을 먹는다는 것과 홀로 책을 읽는다는 것은 고독한 일이다. 홀로 감당해야만 되는 자기만의 몫이 그 안에 있다. 그야말로 밥상에서 융합독서를 한다. 편식과 편독은 사라지고 잡식과 잡독, 잡생각이 남았다. 인문학과 역사학이 만나고 철학과 과학이 연결돼 또 다른 통섭을 하기 때문이다.

도서관과 책이 평생교육과 자기주도학습을 이끈다. 도서관을 맴돌다 마흔 셋에 학교도서실에 착륙했고 무기계약이 됐다. 그동안 배움터를 뛰어다닌 게 이곳에 이르기 위함이었음을 시간이 흐를수록 알게 된다.

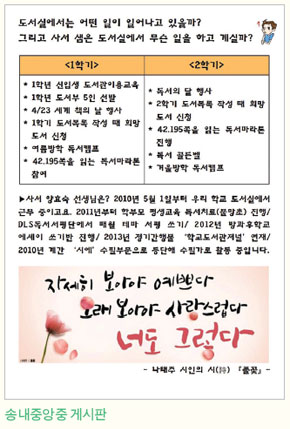

봄, 해묵은 게시판을 바꾸다

교실에서 수업할 때 사서선생님은 도서실에서 뭐하냐고 물으며 다가오는 아이들이 사랑스럽다. 게시판 하나 퉁쳐서 광화문 교보생명 글판처럼 내걸었다. 도서실 밖 해묵은 게시판을 바꿨더니 새롭다. 부지런한 봄꽃들이 인사를 나누는 봄과 어우러진다. 계절을 바꾸는 이의 손길처럼 도서실 분위기도 내 손길을 타야 변화가 있다.

책은 지적인 역할과 더불어 장식품으로도 분위기 조성을 톡톡히 한다. 도서실에선 그 무엇보다 책이 눈에 차야 한다. 다른 무엇과 주객이 전도돼선 안 된다. 지적인 장소에서 우아하고 유능한 CEO가 돼 보면 어떨까. 이런 저런 생각, 잡생각이 윤활유 역할을 하면서 내 일에 대한 생각, Job생각으로 모아진다.

언어로 꽃을 피우는 시인들의 상상력도 봄꽃 사이로 보인다. 나태주 시인의 「풀꽃」 시가 환하다. 지나가던 걸음을 멈추고 풀꽃을 들여다봤을 시인의 모습을 본다. 바쁘게 스치는 걸음으로는 시를 쓸 수 없겠구나. 뭔가 자세히 보아야 관계가 맺어지고 대상을 바로 볼 수 있겠구나. 정말 봐야할 것을 우리는 속도감에 밀려나게 만드는 지도 모른다. 그 시인처럼 우리 사서 샘들도 아이들을 바라보면 어떨까. 게시판도 자세히 보아야 예쁘고 오래 보아야 사랑스럽듯이 사물이나 사람 모두 그렇다. 사랑하기 좋은 계절에 존재감을 드러내는 풀꽃처럼 나도 내 자리에 피어 있다.

도서실에서 사思칙연산

도서실에서 사思칙연산

게시판 다섯 개가 제각각이면서 하나로 모아진다. 어떻게 도서실을 꾸려갈 것인가는 어떻게 살아갈 것인가에 접목된다. 세상일이 사칙연산에 대입돼 문제 풀이를 하고 있는 것처럼 보인다. 더하고 빼고 나누고 곱하기 바쁘다. 부(富)를 잘못 늘리다 청문회에서 딱 걸려들고 외모에 민감하다 보니 체중계 눈금에 자유롭지 못하다. 잘못된 플러스와 마이너스 경험 뒤에서 봄꽃처럼 피어나는 긍정적인 경험도 있다. 보이지 않지만 알게 모르게 스며드는 독서 경험은 통 큰 플러스로 에너지와 시너지 효과를 낸다. 곱하기와 나누기로 세상을 따뜻하게 만드는 사람들 또한 적지 않다.

도서실에서 생각의 사(思)칙연산을 하며 책을 매개체로 나눔을 확장시킨다. 마이너 리그와 아웃사이더 변방 경험이 확산적 사고로 이어질 때가 많다. 비교하고 나누길 좋아하는 우리들이다. 우리들의 나눗셈은 계속되겠지만 나눔이 동반된 나누기였으면 한다.

정규직과 비정규직으로 나누는 것과 다른 의미의 나눔이다. 스스로 위축되는 질문이 차오를 때마다 머릿속은 복잡하다. 잡생각이 과부하를 일으킬 때 잡(Job)에 대한 생각마저 흔들린다. 비교하면서 제 무덤을 파는 경우가 많다. 잡생각을 혼자서도 하고 사서들끼리 모여서도 한다. 내 자리에서 더 예쁘고 향기 나게 오래도록 피어 있고 싶은데 생화인 나를 조화가 밀어내려 한다는 소식에 꽃잎을 떨군다. 흔들리지 않고 피는 꽃이 어디 있으랴.

자신만의 비상법과 비상구 찾기

비정규직의 비(非)를 또 다른 의미의 비(飛)로 해석하니 나만의 나는 법이 보인다. 긴장을 풀고 생각의 틀 또한 유연하게 하면 훨씬 비상하기 쉽다. 위험요소마저 비상하기 좋은 조건으로 끌어들일 수 있다. 다르게 접근하면 쉽게 풀리고 예상하지 못한 반전도 만난다.

좋은 책은 위험 군을 만났을 때 비상구 역할을 한다. 초록빛 나만의 비상구로 들어간다. 어릴 적 숨고 싶었던 다락방의 안온함이 그 안에있다. 보이는 비상구보다 보이지 않는 비상구를 더 많이 갈구하며 산다. 훨훨 비상하고 싶은 욕구는 새들에게만 있는 게 아니다. 나만의 비상 방법과 비상구를 가졌냐고 누군가 묻고 정민 교수는 뭔가에 『미쳐야 미친다』고 알려준다. 내 일에 얼마나 미쳐 있고 역량은 어디까지 미칠 것인지 도서실에서 고스란히 드러난다. 아이들 눈에 비치는 내 모습에 긴장한다. 뭔가에 미친 사람은 금세 들키기 마련이다. 뭔가 다르기 때문에 감출 수가 없다. 다시금 내 일에 대한 선택과 집중이 필요한 때다.

내 일이 있어야 그야말로 내일이 있다. 일거리가 없어 내일과는 별개의 오늘만 사는 사람들도 많다. 내 일에 대한 자긍심이 도서실에 녹아들 때 역동은 일어난다

사서로서 스스로 의미 찾기

생각과 생각이 화학작용을 하고 융합과 창조의 소스로서의 잡생각은 활용가치가 높다. 아무 생각 없이 사는 것보다 낫다. 도서실에서 일에 치여 살고 있다고 말하기보다는 일을 좋아한다고 고백하는 경험이 필요하다. 좋은 사서, 인정받는 사서 샘이 되려면 자기성찰에 게으르지 않아야 한다.

2010년 5월 1일 첫 출근부터 지금까지 ‘사서 샘의 도서관일기’를 쓰면서 얻는 유익이 많다. 하루 일을 거르는 스스로의 작업이 누적된 힘을 발휘한다. 가장 창의적인 공간을 홀로 누비면서 자기만의 거르는 망을 갖는다는 게 의미 있다. 묵묵히 사서의 길을 걸으며 잡생각을 걸러야 한다. 찌꺼기가 쌓일수록 그 자리를 떠나고 싶기 때문이다. 누군가 만들어 놓은 자리에 앉아 차려진 밥상을 받아먹기보다는 차려내는 과정의 즐거움에 동참하자는 것이다. 비상하려는 동선을 그리다보면 실제 현실이 되기에 쓰는 일을 멈출 수 없다. 때로는 날개와 날개가 부딪쳐 상처가 되기도 하지만 그 상처는 오래된 흉터로 남아 교훈을 준다. 통증이 사라진 흉터에서 자기 성찰이 일어나기도 한다. 아이들의 성장통처럼 사서 샘도 통증을 통해 성장하는구나. 스스로 위로하고 추스르는 가운데 더 높이 비상하는 것이다. 갈매기 조나단처럼.

연주자가 제 악기를 가지고 다니며 무겁다고 말하지 않는다. 자기 몸의 일부처럼 지닌다. 이미 악기의 무게감은 체득된 상태로 연주의 폭은 깊고도 넓다. 긴급구호팀장으로 지구를 돌면서도 한 해 100여 권의 책을 읽고 책에 목마른 한비야가 떠오른다. 그녀가 돌면서 지구는 쳇바퀴가 아닌 책 바퀴가 된 것이다. 가장 책을 많이 읽을 것 같은 사서들이 진짜 책을 많이 읽는다고 전해졌으면 좋겠다.

책 권하는 사회에서 4.23 세계 책의 날을 맞는다. 책의 날은 연중 계속돼야 한다. 어린이날과 더불어 연중 어린이 날이어야 하듯이 책의 날 또한 같은 흐름을 탄다. 새로운 관점으로 책의 날을 품고 행사에 접근할 필요가 있다. 예년과 다른 책의 날이길 기대한다.

사서로서의 자긍심은 사서 자격증이 만들어주지 않는다. 자격지심이 자긍심을 누르지 않도록 스스로 의미 찾기를 해야 한다. End와 And가 연결되어 끝없는 이야기를 만들듯 Reader가 Leader로 연결된다. 우리들 이야기 끝은 그리고로 연결돼 반전을 낳고 결국 책 읽는 우리가 리드한다.

배움 자체에 대한 수학(修學)이 늘 관심사였다. 생각의 한 편에서 똬리를 틀고 콤플렉스처럼 괴롭혔다. 이런 저런 자격증을 따려고 종종걸음 쳤던 시간들이 있었다. 배움도 한 때라고 지금은 그런 과정도 시들해졌다.

책을 읽어야 한다는 부담감도 마찬가지다. 시간이 나면 배우고 읽는 게 아니라 시간을 내야 해결된다. 생각이 바뀌자 일에 진전이 있다. 읽고 싶은 책을 밥상 위에 늘어놓고 읽는 재미가 뭔지 알기 전까지 그런 과정이 필요했던 모양이다. 밥상 앞에서 내 욕구 읽기가 병행된다. 먹고 싶은 음식과 읽고 싶은 책을 차려서 먹고 맛보는 재미가 있다. 혼자 밥을 먹는다는 것과 홀로 책을 읽는다는 것은 고독한 일이다. 홀로 감당해야만 되는 자기만의 몫이 그 안에 있다. 그야말로 밥상에서 융합독서를 한다. 편식과 편독은 사라지고 잡식과 잡독, 잡생각이 남았다. 인문학과 역사학이 만나고 철학과 과학이 연결돼 또 다른 통섭을 하기 때문이다.

도서관과 책이 평생교육과 자기주도학습을 이끈다. 도서관을 맴돌다 마흔 셋에 학교도서실에 착륙했고 무기계약이 됐다. 그동안 배움터를 뛰어다닌 게 이곳에 이르기 위함이었음을 시간이 흐를수록 알게 된다.

봄, 해묵은 게시판을 바꾸다

교실에서 수업할 때 사서선생님은 도서실에서 뭐하냐고 물으며 다가오는 아이들이 사랑스럽다. 게시판 하나 퉁쳐서 광화문 교보생명 글판처럼 내걸었다. 도서실 밖 해묵은 게시판을 바꿨더니 새롭다. 부지런한 봄꽃들이 인사를 나누는 봄과 어우러진다. 계절을 바꾸는 이의 손길처럼 도서실 분위기도 내 손길을 타야 변화가 있다.

책은 지적인 역할과 더불어 장식품으로도 분위기 조성을 톡톡히 한다. 도서실에선 그 무엇보다 책이 눈에 차야 한다. 다른 무엇과 주객이 전도돼선 안 된다. 지적인 장소에서 우아하고 유능한 CEO가 돼 보면 어떨까. 이런 저런 생각, 잡생각이 윤활유 역할을 하면서 내 일에 대한 생각, Job생각으로 모아진다.

언어로 꽃을 피우는 시인들의 상상력도 봄꽃 사이로 보인다. 나태주 시인의 「풀꽃」 시가 환하다. 지나가던 걸음을 멈추고 풀꽃을 들여다봤을 시인의 모습을 본다. 바쁘게 스치는 걸음으로는 시를 쓸 수 없겠구나. 뭔가 자세히 보아야 관계가 맺어지고 대상을 바로 볼 수 있겠구나. 정말 봐야할 것을 우리는 속도감에 밀려나게 만드는 지도 모른다. 그 시인처럼 우리 사서 샘들도 아이들을 바라보면 어떨까. 게시판도 자세히 보아야 예쁘고 오래 보아야 사랑스럽듯이 사물이나 사람 모두 그렇다. 사랑하기 좋은 계절에 존재감을 드러내는 풀꽃처럼 나도 내 자리에 피어 있다.

도서실에서 사思칙연산

도서실에서 사思칙연산게시판 다섯 개가 제각각이면서 하나로 모아진다. 어떻게 도서실을 꾸려갈 것인가는 어떻게 살아갈 것인가에 접목된다. 세상일이 사칙연산에 대입돼 문제 풀이를 하고 있는 것처럼 보인다. 더하고 빼고 나누고 곱하기 바쁘다. 부(富)를 잘못 늘리다 청문회에서 딱 걸려들고 외모에 민감하다 보니 체중계 눈금에 자유롭지 못하다. 잘못된 플러스와 마이너스 경험 뒤에서 봄꽃처럼 피어나는 긍정적인 경험도 있다. 보이지 않지만 알게 모르게 스며드는 독서 경험은 통 큰 플러스로 에너지와 시너지 효과를 낸다. 곱하기와 나누기로 세상을 따뜻하게 만드는 사람들 또한 적지 않다.

도서실에서 생각의 사(思)칙연산을 하며 책을 매개체로 나눔을 확장시킨다. 마이너 리그와 아웃사이더 변방 경험이 확산적 사고로 이어질 때가 많다. 비교하고 나누길 좋아하는 우리들이다. 우리들의 나눗셈은 계속되겠지만 나눔이 동반된 나누기였으면 한다.

정규직과 비정규직으로 나누는 것과 다른 의미의 나눔이다. 스스로 위축되는 질문이 차오를 때마다 머릿속은 복잡하다. 잡생각이 과부하를 일으킬 때 잡(Job)에 대한 생각마저 흔들린다. 비교하면서 제 무덤을 파는 경우가 많다. 잡생각을 혼자서도 하고 사서들끼리 모여서도 한다. 내 자리에서 더 예쁘고 향기 나게 오래도록 피어 있고 싶은데 생화인 나를 조화가 밀어내려 한다는 소식에 꽃잎을 떨군다. 흔들리지 않고 피는 꽃이 어디 있으랴.

자신만의 비상법과 비상구 찾기

비정규직의 비(非)를 또 다른 의미의 비(飛)로 해석하니 나만의 나는 법이 보인다. 긴장을 풀고 생각의 틀 또한 유연하게 하면 훨씬 비상하기 쉽다. 위험요소마저 비상하기 좋은 조건으로 끌어들일 수 있다. 다르게 접근하면 쉽게 풀리고 예상하지 못한 반전도 만난다.

좋은 책은 위험 군을 만났을 때 비상구 역할을 한다. 초록빛 나만의 비상구로 들어간다. 어릴 적 숨고 싶었던 다락방의 안온함이 그 안에있다. 보이는 비상구보다 보이지 않는 비상구를 더 많이 갈구하며 산다. 훨훨 비상하고 싶은 욕구는 새들에게만 있는 게 아니다. 나만의 비상 방법과 비상구를 가졌냐고 누군가 묻고 정민 교수는 뭔가에 『미쳐야 미친다』고 알려준다. 내 일에 얼마나 미쳐 있고 역량은 어디까지 미칠 것인지 도서실에서 고스란히 드러난다. 아이들 눈에 비치는 내 모습에 긴장한다. 뭔가에 미친 사람은 금세 들키기 마련이다. 뭔가 다르기 때문에 감출 수가 없다. 다시금 내 일에 대한 선택과 집중이 필요한 때다.

내 일이 있어야 그야말로 내일이 있다. 일거리가 없어 내일과는 별개의 오늘만 사는 사람들도 많다. 내 일에 대한 자긍심이 도서실에 녹아들 때 역동은 일어난다

사서로서 스스로 의미 찾기

생각과 생각이 화학작용을 하고 융합과 창조의 소스로서의 잡생각은 활용가치가 높다. 아무 생각 없이 사는 것보다 낫다. 도서실에서 일에 치여 살고 있다고 말하기보다는 일을 좋아한다고 고백하는 경험이 필요하다. 좋은 사서, 인정받는 사서 샘이 되려면 자기성찰에 게으르지 않아야 한다.

2010년 5월 1일 첫 출근부터 지금까지 ‘사서 샘의 도서관일기’를 쓰면서 얻는 유익이 많다. 하루 일을 거르는 스스로의 작업이 누적된 힘을 발휘한다. 가장 창의적인 공간을 홀로 누비면서 자기만의 거르는 망을 갖는다는 게 의미 있다. 묵묵히 사서의 길을 걸으며 잡생각을 걸러야 한다. 찌꺼기가 쌓일수록 그 자리를 떠나고 싶기 때문이다. 누군가 만들어 놓은 자리에 앉아 차려진 밥상을 받아먹기보다는 차려내는 과정의 즐거움에 동참하자는 것이다. 비상하려는 동선을 그리다보면 실제 현실이 되기에 쓰는 일을 멈출 수 없다. 때로는 날개와 날개가 부딪쳐 상처가 되기도 하지만 그 상처는 오래된 흉터로 남아 교훈을 준다. 통증이 사라진 흉터에서 자기 성찰이 일어나기도 한다. 아이들의 성장통처럼 사서 샘도 통증을 통해 성장하는구나. 스스로 위로하고 추스르는 가운데 더 높이 비상하는 것이다. 갈매기 조나단처럼.

연주자가 제 악기를 가지고 다니며 무겁다고 말하지 않는다. 자기 몸의 일부처럼 지닌다. 이미 악기의 무게감은 체득된 상태로 연주의 폭은 깊고도 넓다. 긴급구호팀장으로 지구를 돌면서도 한 해 100여 권의 책을 읽고 책에 목마른 한비야가 떠오른다. 그녀가 돌면서 지구는 쳇바퀴가 아닌 책 바퀴가 된 것이다. 가장 책을 많이 읽을 것 같은 사서들이 진짜 책을 많이 읽는다고 전해졌으면 좋겠다.

책 권하는 사회에서 4.23 세계 책의 날을 맞는다. 책의 날은 연중 계속돼야 한다. 어린이날과 더불어 연중 어린이 날이어야 하듯이 책의 날 또한 같은 흐름을 탄다. 새로운 관점으로 책의 날을 품고 행사에 접근할 필요가 있다. 예년과 다른 책의 날이길 기대한다.

사서로서의 자긍심은 사서 자격증이 만들어주지 않는다. 자격지심이 자긍심을 누르지 않도록 스스로 의미 찾기를 해야 한다. End와 And가 연결되어 끝없는 이야기를 만들듯 Reader가 Leader로 연결된다. 우리들 이야기 끝은 그리고로 연결돼 반전을 낳고 결국 책 읽는 우리가 리드한다.