탐방 [사서샘의 테마수필] 우수 도서관 견학

페이지 정보

작성자본문

양효숙 동두천 송내중앙중 사서. 수필가

서울도서관

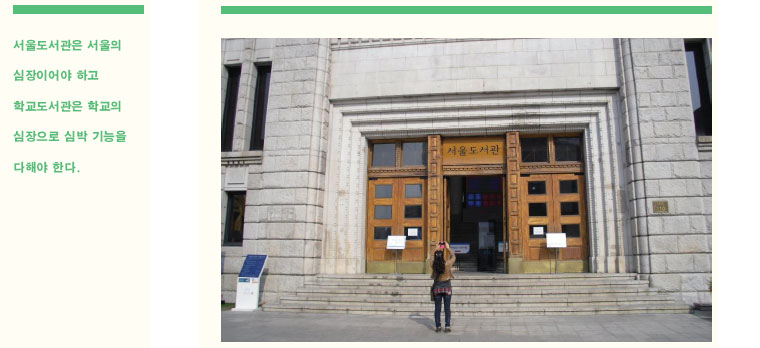

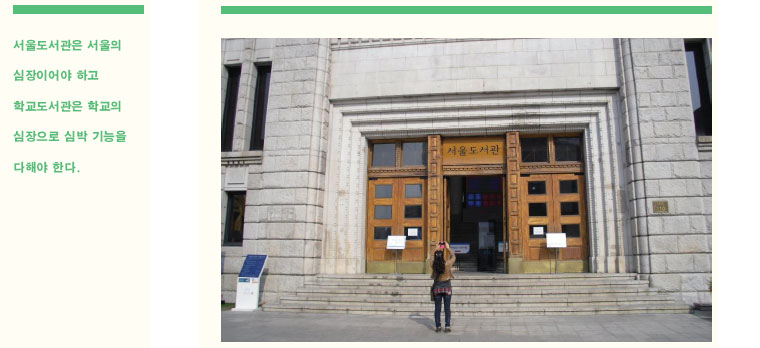

시월의 어느 멋진 날, 견학 버스에 올랐다. 서울도서관으로 향한다. 준비해 간 플래카드를 펼치고 서울도서관 앞에서 단체 사진을 찍는다. 지하철로 도착한 샘들도 합류한다. 작년엔 한옥도서관과 만화도서관을 둘러봤는데 이번엔 공공도서관과 학교도서관이다. 간혹 도서관 견학을 개념 없게 받아들이는 관리자도 있다. 그저 놀다 온다고 생각하는 모양이다. 놀면서 배우는 게 얼마나 많으면 나는 놈 위에 노는 놈 있다고 하겠는가. 보내 주지 않아서 도서실에 짱 박혀 있을 그 마음이 읽힌다. 사람 마음을 읽지 못하는 관리자는 사람 마음을 얻지도 못한다.

도서관 건물만 보고 사진만 찍어 가려고 온 게 아니다. 살아 숨 쉬는 도서관의 실체를 감지하기 위함이다. 호기심 어린 눈으로 대상을 바라보니 이정록 시인의 「의자」라는 시가 떠오른다.

“허리가 아프니까/ 세상이 다 의자로 보여야/ 꽃도 열매도, 그게 다/ 의자에 앉아 있는 것이여/ (중략) 사는 게 별거냐/ 그늘 좋고 풍경 좋은 데다가/ 의자 몇 개 내놓는 거여”

하나의 의자처럼 거대한 도서관이 다가왔다. 건물이 주는 위압감 대신 호기심으로 건물 속으로 걸어 들어간다.

서울도서관 해설사도 있지만 삼삼오오 자유롭게 둘러보기로 했다. 층수를 가늠하며 고개를 수그려 봤더니 아래층까지 뻥 뚫린 탓에 빨려 들어갈 것만 같다. 통으로 보이는 공간이 연대표처럼 읽힌다. 옛 서울시청이 서울도서관으로 바뀐 탓이다. 어느 순간 잊거나 잃어버린 근원성과도 맞닿았다. 활자화된 것만 읽고 읽히는 게 아니다. 보도자료에서 봤던 익숙한 모습이라고 넘어가기 일쑤다. 이제는 그 이면을 보고 싶다. 견학의 준비물은 물음표와 느낌표일지도 모른다.

사다리를 놓고 올라가야 책을 꺼내 볼 수 있는 곳엔 전시용 책만 있다. 아무 데서나 카메라 셔터를 누를 수도 없다. 사진 찍는 포토존이 별도로 있다. 사서가 아닌 이용자가 되었을 때는 사서의 눈치를 봐야 했다. 우수도서관 견학은 이용자가 되어 보는 경험이기도 하다. 서울도서관 옥상이야말로 심호흡하기 좋은 열린 공간이다. 저 앞 청와대와 맥을 함께해서 세종대왕과 이순신 장군이 한눈에 들어온다. 서울의 내일을 그려 보는 공간으로 적합한 곳이다. 끊임없이 의미 만들기를 하며 존재감을 드러낸다.

옛 서울시청사는 서울도서관으로 다시 태어나 숨고르기를 끝낸 상태다. 건물을 오르다 랑가나단의 도서관학 5법칙을 발견한다. 다섯째 법칙인 “도서관은 성장하는 유기체다.”가 와 닿는다. 성장하는 유기체로서의 도서관과 직면하는 순간이다. 국립중앙도서관이나 국회도서관과는 다르게 자리매김할 것이라는 기대감이 든다. 서울도서관은 서울의 심장이어야 하고 학교도서관은 학교의 심장으로 심박 기능을 다해야 한다. 심혈관 질환을 앓지 않는 건강함이 있어야 한다. 유기체인 도서관이 건강 검진 받는 날인 것처럼 다가온다. 이곳저곳 둘러보면서 자가진단 하는 것만으로도 의미 있다.

서울 송곡여고 도서관

예약된 곳에서 점심을 먹고 송곡여고 도서관을 향한다. 얼마 전 교육청에서 밤 10시까지 진솔하게 연수를 진행해 줬던 이덕주 선생님이 있는 곳이다. 사서와 사서교사에 대한 진단과 처방을 갖고 ‘같이’의 가치를 추구하는 분이다. 다른 교사들과의 교과 협력수업을 다양하게 모색하면서 유기체로서의 도서관을 있는 그대로 보여 준다. 교실 수업 자체가 폭력이라는 말에 어느 정도 공감하면서 그의 이야기를 듣는다. 자습이나 시켜달라는 아이들 말에 ‘상처 받았다’가 아닌 ‘받았지만’으로 시작되는 또 다른 이야기가 있었다. 세일즈맨 기질이 있어 거절당했을 때 상처받지 않고 보완해서 다시 만난다니. 학교라는 공직사회와 영업사회의 특징을 잘 살린 경우다. 독서에도 융합독서가 필요하듯 이런 사고치기에도 융합이 일어나야 한다.

교육실습 나온 잘생긴 남자 사서 샘 둘이 데스크를 지키고 있다. 이덕주 선생님이 외부 강의가 많아 둘에게 도서실을 맡기고 가도 좋도록 여건 또한 만들어 두었다. 이덕주 사서교사를 떠받치는 관계가 아닌 각자 주체적으로 움직이도록 해 준 까닭이다. 서울도서관과는 다르게 내 집 같은 편안함으로 접근한다. 학교도서관이라는 익숙한 분위기에 서로 길들여진 탓일 게다. 뭔가 특별한 것이 없나 하고 살림살이를 살핀다. 피아노가 있고 탁구대가 눈에 띈다. 탁구대는 필요에 의해 테이블로도 변화 돼 머릿속 핑퐁게임을 한단다. 선생님은 피아노를 연주하듯이 부드러우면서도 우아하게 도서관을 이끌기도 하고 때로는 탁구공에 시선을 모은 채 탁구채를 휘둘러야만 했을 것이다. 틀린 점이 아닌 다른 점을 잘 발견하고 적용시키는 내공이 필요하다. 차별화된 눈은 어느새 괄목상대로 간격을 넓히며 드러나기 마련이다. 물론 한 걸음 앞서간다는 게 쉽지만은 않다.

이런 저런 견학과 여행을 통해 우리는 돌아보는 시간을 갖는다. 여행은 떠난 곳을 생각하게 만들고 견학은 뭔가 배워 가야 한다는 부담감을 주기도 한다. 여행은 긴장을 풀게 만들지만 견학은 풀린 긴장을 드라이버처럼 조인다고나 할까.

견학 간 일행 안에는 송곡여고 도서부 출신도 있다. 제자의 주례까지 서면서 그 명맥을 튼실하게 이어가는 탯줄을 봤다. 사립학교의 장점을 최대한 살려 목표를 향해 나아가는 모습을 봤다고나 할까.

박물관에 가면 그 나라의 과거를 알 수 있고, 현재 모습은 시장이 보여 준단다. 궁금한 것은 미래다. 그 미래를 보여 주는 건 바로 도서관이다. 그 말에 어느 정도 공감하고 호응하는 분위기다. 새로운 진단과 처방이 바로 나에게 있다는 것을 상기시킬 일이다. 내가 근무하는 곳이 바로 우수도서관이라는 것도!

서울도서관

시월의 어느 멋진 날, 견학 버스에 올랐다. 서울도서관으로 향한다. 준비해 간 플래카드를 펼치고 서울도서관 앞에서 단체 사진을 찍는다. 지하철로 도착한 샘들도 합류한다. 작년엔 한옥도서관과 만화도서관을 둘러봤는데 이번엔 공공도서관과 학교도서관이다. 간혹 도서관 견학을 개념 없게 받아들이는 관리자도 있다. 그저 놀다 온다고 생각하는 모양이다. 놀면서 배우는 게 얼마나 많으면 나는 놈 위에 노는 놈 있다고 하겠는가. 보내 주지 않아서 도서실에 짱 박혀 있을 그 마음이 읽힌다. 사람 마음을 읽지 못하는 관리자는 사람 마음을 얻지도 못한다.

도서관 건물만 보고 사진만 찍어 가려고 온 게 아니다. 살아 숨 쉬는 도서관의 실체를 감지하기 위함이다. 호기심 어린 눈으로 대상을 바라보니 이정록 시인의 「의자」라는 시가 떠오른다.

“허리가 아프니까/ 세상이 다 의자로 보여야/ 꽃도 열매도, 그게 다/ 의자에 앉아 있는 것이여/ (중략) 사는 게 별거냐/ 그늘 좋고 풍경 좋은 데다가/ 의자 몇 개 내놓는 거여”

하나의 의자처럼 거대한 도서관이 다가왔다. 건물이 주는 위압감 대신 호기심으로 건물 속으로 걸어 들어간다.

서울도서관 해설사도 있지만 삼삼오오 자유롭게 둘러보기로 했다. 층수를 가늠하며 고개를 수그려 봤더니 아래층까지 뻥 뚫린 탓에 빨려 들어갈 것만 같다. 통으로 보이는 공간이 연대표처럼 읽힌다. 옛 서울시청이 서울도서관으로 바뀐 탓이다. 어느 순간 잊거나 잃어버린 근원성과도 맞닿았다. 활자화된 것만 읽고 읽히는 게 아니다. 보도자료에서 봤던 익숙한 모습이라고 넘어가기 일쑤다. 이제는 그 이면을 보고 싶다. 견학의 준비물은 물음표와 느낌표일지도 모른다.

사다리를 놓고 올라가야 책을 꺼내 볼 수 있는 곳엔 전시용 책만 있다. 아무 데서나 카메라 셔터를 누를 수도 없다. 사진 찍는 포토존이 별도로 있다. 사서가 아닌 이용자가 되었을 때는 사서의 눈치를 봐야 했다. 우수도서관 견학은 이용자가 되어 보는 경험이기도 하다. 서울도서관 옥상이야말로 심호흡하기 좋은 열린 공간이다. 저 앞 청와대와 맥을 함께해서 세종대왕과 이순신 장군이 한눈에 들어온다. 서울의 내일을 그려 보는 공간으로 적합한 곳이다. 끊임없이 의미 만들기를 하며 존재감을 드러낸다.

옛 서울시청사는 서울도서관으로 다시 태어나 숨고르기를 끝낸 상태다. 건물을 오르다 랑가나단의 도서관학 5법칙을 발견한다. 다섯째 법칙인 “도서관은 성장하는 유기체다.”가 와 닿는다. 성장하는 유기체로서의 도서관과 직면하는 순간이다. 국립중앙도서관이나 국회도서관과는 다르게 자리매김할 것이라는 기대감이 든다. 서울도서관은 서울의 심장이어야 하고 학교도서관은 학교의 심장으로 심박 기능을 다해야 한다. 심혈관 질환을 앓지 않는 건강함이 있어야 한다. 유기체인 도서관이 건강 검진 받는 날인 것처럼 다가온다. 이곳저곳 둘러보면서 자가진단 하는 것만으로도 의미 있다.

서울 송곡여고 도서관

예약된 곳에서 점심을 먹고 송곡여고 도서관을 향한다. 얼마 전 교육청에서 밤 10시까지 진솔하게 연수를 진행해 줬던 이덕주 선생님이 있는 곳이다. 사서와 사서교사에 대한 진단과 처방을 갖고 ‘같이’의 가치를 추구하는 분이다. 다른 교사들과의 교과 협력수업을 다양하게 모색하면서 유기체로서의 도서관을 있는 그대로 보여 준다. 교실 수업 자체가 폭력이라는 말에 어느 정도 공감하면서 그의 이야기를 듣는다. 자습이나 시켜달라는 아이들 말에 ‘상처 받았다’가 아닌 ‘받았지만’으로 시작되는 또 다른 이야기가 있었다. 세일즈맨 기질이 있어 거절당했을 때 상처받지 않고 보완해서 다시 만난다니. 학교라는 공직사회와 영업사회의 특징을 잘 살린 경우다. 독서에도 융합독서가 필요하듯 이런 사고치기에도 융합이 일어나야 한다.

교육실습 나온 잘생긴 남자 사서 샘 둘이 데스크를 지키고 있다. 이덕주 선생님이 외부 강의가 많아 둘에게 도서실을 맡기고 가도 좋도록 여건 또한 만들어 두었다. 이덕주 사서교사를 떠받치는 관계가 아닌 각자 주체적으로 움직이도록 해 준 까닭이다. 서울도서관과는 다르게 내 집 같은 편안함으로 접근한다. 학교도서관이라는 익숙한 분위기에 서로 길들여진 탓일 게다. 뭔가 특별한 것이 없나 하고 살림살이를 살핀다. 피아노가 있고 탁구대가 눈에 띈다. 탁구대는 필요에 의해 테이블로도 변화 돼 머릿속 핑퐁게임을 한단다. 선생님은 피아노를 연주하듯이 부드러우면서도 우아하게 도서관을 이끌기도 하고 때로는 탁구공에 시선을 모은 채 탁구채를 휘둘러야만 했을 것이다. 틀린 점이 아닌 다른 점을 잘 발견하고 적용시키는 내공이 필요하다. 차별화된 눈은 어느새 괄목상대로 간격을 넓히며 드러나기 마련이다. 물론 한 걸음 앞서간다는 게 쉽지만은 않다.

이런 저런 견학과 여행을 통해 우리는 돌아보는 시간을 갖는다. 여행은 떠난 곳을 생각하게 만들고 견학은 뭔가 배워 가야 한다는 부담감을 주기도 한다. 여행은 긴장을 풀게 만들지만 견학은 풀린 긴장을 드라이버처럼 조인다고나 할까.

견학 간 일행 안에는 송곡여고 도서부 출신도 있다. 제자의 주례까지 서면서 그 명맥을 튼실하게 이어가는 탯줄을 봤다. 사립학교의 장점을 최대한 살려 목표를 향해 나아가는 모습을 봤다고나 할까.

박물관에 가면 그 나라의 과거를 알 수 있고, 현재 모습은 시장이 보여 준단다. 궁금한 것은 미래다. 그 미래를 보여 주는 건 바로 도서관이다. 그 말에 어느 정도 공감하고 호응하는 분위기다. 새로운 진단과 처방이 바로 나에게 있다는 것을 상기시킬 일이다. 내가 근무하는 곳이 바로 우수도서관이라는 것도!