특집 [여행! 세상은 열린 도서관이 되다] 모든 길에는 이야기가 있다 - 경북 문경새재와 관갑천 잔도

페이지 정보

작성자본문

박선희 양주 백석고 교사

지금 우리나라는 걷기 열풍에 휩싸여 있다. 건강을 위해 걷기가 유행하면서 올레길, 둘레길, 바우길 등 길에 대한 소개도 넘쳐난다. 필자에게는 이보다 훨씬 오래 전에 마음을 빼앗겼던 산책길이 하나 있는데, 물소리, 바람소리와 더불어 걸었던 문경새재가 그곳이다.

새재는 무슨 뜻일까? 우선 조령(鳥嶺)이라는 번역과 연관지어 ‘새도 날아 넘기 힘든 고개’라는 설이 있다. ‘억새풀이 우거진 고개’여서 새재라 불리었다는 기록도 있고, 신라시대의 큰길이었던 하늘재를 대신해 ‘새롭게 개척한 고개’라 새(新)재라고 하였다는 주장도 있다. 또 하늘재와 이우리재 사이에 위치한 고개란 뜻으로 ‘사이 고개’ 새재라 하였다고도 한다. 고개 하나에 이름 붙은 연유가 네 가지나 되니 이 고개에 얽힌 사연도 그만큼 굽이굽이 많을 일이다.

새재는 무슨 뜻일까? 우선 조령(鳥嶺)이라는 번역과 연관지어 ‘새도 날아 넘기 힘든 고개’라는 설이 있다. ‘억새풀이 우거진 고개’여서 새재라 불리었다는 기록도 있고, 신라시대의 큰길이었던 하늘재를 대신해 ‘새롭게 개척한 고개’라 새(新)재라고 하였다는 주장도 있다. 또 하늘재와 이우리재 사이에 위치한 고개란 뜻으로 ‘사이 고개’ 새재라 하였다고도 한다. 고개 하나에 이름 붙은 연유가 네 가지나 되니 이 고개에 얽힌 사연도 그만큼 굽이굽이 많을 일이다.

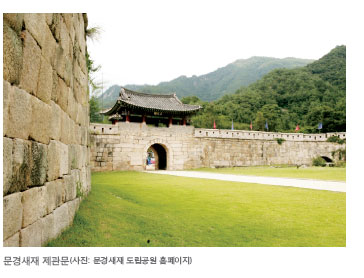

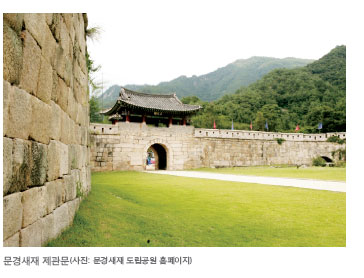

새재는 조선 태종 때 개통된 길로 경상도에서 한양으로 가는 영남대로의 중요한 길목이 되었던 고개이다. 새재의 높이가 642m로 결코 낮은 고개가 아니었지만, 주변의 주흘산(1,106m)과 조령산(1,026m)을 생각하면 새재가 이 지역 교통에서 얼마나 중요한 위치를 차지했을지 미루어 짐작할 수 있다. 주변 산세가 험하니 새재는 당연히 교통의 요충지 겸 군사적 요충지로 기능하였고, 이에 따라 주흘관, 조곡관, 조령관, 세 곳의 관문이 설치되어 지금도 그 위용을 자랑하고 있다.

새재는 그 길에 담긴 수많은 설화, 역, 원의 흔적과 함께 흔히 영남의 선비들이 과거를 보러 가기 위해 넘었던 길이라고는 하지만, 새재를 밟고 간 사연과 애환이 어디 그뿐이었으랴? 식솔들 먹여 살릴 물건을 등짐 진 장사치, 부모를 떠나 멀리 시집가는 둘째 딸, 간절히 소망하는 것을 가슴에 품었던 수많은 우리네 군상들이 이 길을 넘고 또 넘었을 것이다. 지금도 탄탄한 흙길이 남아있는 새재는 완만한 경사에 수려한 주변 경치, 맑은 계곡물로 좋은 사람들과 좋은 시간을 보내기에 딱 좋은 산책로이다.

요즘 새재 주변은 옛길박물관, 자연생태공원, 드라마 촬영장이 자리 잡아 관광 명소로도 손색이 없다. 오붓한 걷기를 즐겨하는 필자로서는 썩 내키지 않는 변화이지만, 아이들과 함께 다녀올 생각이라면 볼거리가 많은 것도 즐거운 여행길에 도움이 될 것이다.

새재 가는 길에 들고 갈만한 책이 『옛길, 문경새재』이다. 옛길박물관에서 일하고 있는 저자 안태현은 풍부한 역사적 고증을 통해 새재에 얽힌 여러 가지 이야기를 흥미롭게 풀어내고 있다. 목차를 보면, ‘조선의 대동맥, 영남대로’처럼 거시적인 안목을 드러낸 글부터 ‘주막, 고단한 여정의 종착역’처럼 독자를 과거로 이끄는 구체적이고 미시적인 서술이 적절히 안배되어 있다.

새재를 보았으면 놓치지 말아야 할 또 하나의 길이 있는데, 요즘은 제법 이름이 알려진 관갑천 잔도이다. 관갑천 잔도는 다른 말로 ‘토천’, ‘토끼벼루’, ‘토끼비리’라고도 불린다. 고려 태조 왕건이 남쪽으로 진군 시 이곳에 이르러 길이 없어졌는데, 마침 토끼가 벼랑을 따라 달아나면서 길을 열어준 것에서 유래한다고 한다. 현재 남아있는 구간은 절벽 벼랑 끝에 한 사람이 겨우 다닐 만큼 좁고 험한 500m 길에 불과하다.

안도현 시인은 「문경 옛길」이라는 시에서 관갑천 잔도에 대해 이렇게 노래하기도 하였다.

가파른 벼랑 위에 길이, 겨우 있다. / 나는 이 옛길을 걸으며 짚어보았던 것이다. / 당신의 없는 발소리 위에 내 발소리를 들여놓아 보며 얼마나 오래 발소리가 쌓여야 발자국이 되고 얼마나 많은 발자국이 쌓여야 조붓한 길이 되는지

직접 가서 보면 오랜 세월 동안 수많은 사람들의 발길에 의해 반들반들하게 닦인 돌바닥이 세월의 더께를 고스란히 전해준다. 얼마나 많은 사람들이 이 위험천만한 벼랑길을 걷고 걸어 한양으로 향하고 다시 고향으로 돌아왔을까? 그들이 가슴 속에 품은 꿈은 무엇이었을까? 돌아오는 발걸음에는 어떤 사연이 담겨 있었을까?

“희망은 본래 있다고도 할 수 없고 없다고도 할 수 없다. 그것은 땅 위의 길과 같다. 본래 땅 위에 길이 없었다. 누군가 걸어간 길을 사람들이 따라갔을 때 길이 된다.” 루쉰의 소설 『고향』에 나오는 구절이다. 사람들의 발자국이 쌓여 반질반질 빛이 나는 관갑천 잔도에서 괜스레 희망을 떠올리게 되는 것은 또 무슨 까닭일까?

지금 우리나라는 걷기 열풍에 휩싸여 있다. 건강을 위해 걷기가 유행하면서 올레길, 둘레길, 바우길 등 길에 대한 소개도 넘쳐난다. 필자에게는 이보다 훨씬 오래 전에 마음을 빼앗겼던 산책길이 하나 있는데, 물소리, 바람소리와 더불어 걸었던 문경새재가 그곳이다.

새재는 무슨 뜻일까? 우선 조령(鳥嶺)이라는 번역과 연관지어 ‘새도 날아 넘기 힘든 고개’라는 설이 있다. ‘억새풀이 우거진 고개’여서 새재라 불리었다는 기록도 있고, 신라시대의 큰길이었던 하늘재를 대신해 ‘새롭게 개척한 고개’라 새(新)재라고 하였다는 주장도 있다. 또 하늘재와 이우리재 사이에 위치한 고개란 뜻으로 ‘사이 고개’ 새재라 하였다고도 한다. 고개 하나에 이름 붙은 연유가 네 가지나 되니 이 고개에 얽힌 사연도 그만큼 굽이굽이 많을 일이다.

새재는 무슨 뜻일까? 우선 조령(鳥嶺)이라는 번역과 연관지어 ‘새도 날아 넘기 힘든 고개’라는 설이 있다. ‘억새풀이 우거진 고개’여서 새재라 불리었다는 기록도 있고, 신라시대의 큰길이었던 하늘재를 대신해 ‘새롭게 개척한 고개’라 새(新)재라고 하였다는 주장도 있다. 또 하늘재와 이우리재 사이에 위치한 고개란 뜻으로 ‘사이 고개’ 새재라 하였다고도 한다. 고개 하나에 이름 붙은 연유가 네 가지나 되니 이 고개에 얽힌 사연도 그만큼 굽이굽이 많을 일이다.새재는 조선 태종 때 개통된 길로 경상도에서 한양으로 가는 영남대로의 중요한 길목이 되었던 고개이다. 새재의 높이가 642m로 결코 낮은 고개가 아니었지만, 주변의 주흘산(1,106m)과 조령산(1,026m)을 생각하면 새재가 이 지역 교통에서 얼마나 중요한 위치를 차지했을지 미루어 짐작할 수 있다. 주변 산세가 험하니 새재는 당연히 교통의 요충지 겸 군사적 요충지로 기능하였고, 이에 따라 주흘관, 조곡관, 조령관, 세 곳의 관문이 설치되어 지금도 그 위용을 자랑하고 있다.

새재는 그 길에 담긴 수많은 설화, 역, 원의 흔적과 함께 흔히 영남의 선비들이 과거를 보러 가기 위해 넘었던 길이라고는 하지만, 새재를 밟고 간 사연과 애환이 어디 그뿐이었으랴? 식솔들 먹여 살릴 물건을 등짐 진 장사치, 부모를 떠나 멀리 시집가는 둘째 딸, 간절히 소망하는 것을 가슴에 품었던 수많은 우리네 군상들이 이 길을 넘고 또 넘었을 것이다. 지금도 탄탄한 흙길이 남아있는 새재는 완만한 경사에 수려한 주변 경치, 맑은 계곡물로 좋은 사람들과 좋은 시간을 보내기에 딱 좋은 산책로이다.

요즘 새재 주변은 옛길박물관, 자연생태공원, 드라마 촬영장이 자리 잡아 관광 명소로도 손색이 없다. 오붓한 걷기를 즐겨하는 필자로서는 썩 내키지 않는 변화이지만, 아이들과 함께 다녀올 생각이라면 볼거리가 많은 것도 즐거운 여행길에 도움이 될 것이다.

새재 가는 길에 들고 갈만한 책이 『옛길, 문경새재』이다. 옛길박물관에서 일하고 있는 저자 안태현은 풍부한 역사적 고증을 통해 새재에 얽힌 여러 가지 이야기를 흥미롭게 풀어내고 있다. 목차를 보면, ‘조선의 대동맥, 영남대로’처럼 거시적인 안목을 드러낸 글부터 ‘주막, 고단한 여정의 종착역’처럼 독자를 과거로 이끄는 구체적이고 미시적인 서술이 적절히 안배되어 있다.

새재를 보았으면 놓치지 말아야 할 또 하나의 길이 있는데, 요즘은 제법 이름이 알려진 관갑천 잔도이다. 관갑천 잔도는 다른 말로 ‘토천’, ‘토끼벼루’, ‘토끼비리’라고도 불린다. 고려 태조 왕건이 남쪽으로 진군 시 이곳에 이르러 길이 없어졌는데, 마침 토끼가 벼랑을 따라 달아나면서 길을 열어준 것에서 유래한다고 한다. 현재 남아있는 구간은 절벽 벼랑 끝에 한 사람이 겨우 다닐 만큼 좁고 험한 500m 길에 불과하다.

안도현 시인은 「문경 옛길」이라는 시에서 관갑천 잔도에 대해 이렇게 노래하기도 하였다.

가파른 벼랑 위에 길이, 겨우 있다. / 나는 이 옛길을 걸으며 짚어보았던 것이다. / 당신의 없는 발소리 위에 내 발소리를 들여놓아 보며 얼마나 오래 발소리가 쌓여야 발자국이 되고 얼마나 많은 발자국이 쌓여야 조붓한 길이 되는지

직접 가서 보면 오랜 세월 동안 수많은 사람들의 발길에 의해 반들반들하게 닦인 돌바닥이 세월의 더께를 고스란히 전해준다. 얼마나 많은 사람들이 이 위험천만한 벼랑길을 걷고 걸어 한양으로 향하고 다시 고향으로 돌아왔을까? 그들이 가슴 속에 품은 꿈은 무엇이었을까? 돌아오는 발걸음에는 어떤 사연이 담겨 있었을까?

“희망은 본래 있다고도 할 수 없고 없다고도 할 수 없다. 그것은 땅 위의 길과 같다. 본래 땅 위에 길이 없었다. 누군가 걸어간 길을 사람들이 따라갔을 때 길이 된다.” 루쉰의 소설 『고향』에 나오는 구절이다. 사람들의 발자국이 쌓여 반질반질 빛이 나는 관갑천 잔도에서 괜스레 희망을 떠올리게 되는 것은 또 무슨 까닭일까?